La journée du mardi 6 août : l’explosion

Le 5 août c’est jour de paie : les ouvriers constatent par eux-mêmes la diminution de leur salaire, de 5 à 10%. En début d’après-midi les ouvriers quittent leurs chantiers, 2500 d’entre eux se rassemblent et parcourent l’arsenal drapeau rouge en tête. Cependant, à 17 heures, au moment du versement des paies, le calme revient.

Les autorités commencent à s’inquiéter et prennent la décision de faire quadriller l’arsenal, dès le mardi matin, par un millier d’hommes : gendarmes mobiles, policiers et des renforts d’un régiment d’infanterie coloniale sont disposés dans tout l’arsenal, coupant même les ponts afin d’empêcher les ouvriers de circuler librement dans son enceinte. C’est dans ce contexte que la plupart des ouvriers reprennent le travail. Mais, rapidement, les 200 ouvriers travaillant à bord du cuirassé Dunkerque quittent leur travail et manifestent au chant de l’ « Internationale », entraînant avec eux d’autres ateliers.

Ils sont bientôt de 1500 à 2000. Au même moment, de l’autre côté des rives de la Penfeld, les ouvriers du plateau des Capucins, ayant également arrêté le travail, tentent de rejoindre ceux du Dunkerque : environ un millier d’entre eux tentent de traverser la Penfeld par un pont barré par des gardes républicains. Des heurts assez violent éclatent, et les ouvriers sont repoussés. À ce moment, Charles Berthelot (secrétaire du syndicat confédéré des ouvriers de l’arsenal) vient parlementer avec le capitaine Boyer, qui l’invite à prêcher le calme, sans succès. Les affrontements reprennent, les gardes républicains chargent plusieurs fois, certains d’entre eux sont blessés ainsi que plusieurs ouvriers, qui sont repoussés et se réfugient dans un bois avoisinant.

Alors que le calme est revenu sur le plateau des Capucins, c’est maintenant les ouvriers du Dunkerque qui tentent de rejoindre leurs camarades sur l’autre rive : l’offensive des ouvriers semble ici plus violente et déterminée, ils vont chercher des pleines caisses de boulons dans les ateliers pour les utiliser contre les forces de l’ordre, ils saisissent à plusieurs des longs madriers pour tenter des renverser les gardes, qui chargent à quatre reprises, aidés cette fois-ci par des soldats du 2d régiment d’infanterie coloniale. C’est à ce moment que Joseph Baraër, ouvrier à l’arsenal, tombe sous les coups de l’infanterie coloniale alors que ses camarades ont reculé et lui crient de faire de même. Grièvement blessé, il mourra à l’hôpital plus tard dans la journée.

A 10h40, l’ordre est donné par l’autorité maritime de faire fermer l’arsenal. Les 500 ouvriers travaillant à bord du cuirassé Lorraine, qui n’avaient jusqu’alors pas cessé le travail, entendent retentir les cloches et les sirènes annonçant la cessation forcée du travail. Alors qu’ils descendent du cuirassé, une camionnette de gardes mobiles venus de Nantes passe devant eux. Ils l’arrêtent en formant une barricade de fortune avec ce qu’ils ont sous la main et caillassent le véhicule. Les gendarmes en descendent et se font accueillir par une nouvelle pluie de projectiles : bouteilles, pierres, morceaux de bois, poutres… Des ouvriers des ateliers voisins jettent des morceaux de céramique. Les mobiles reçoivent alors des renforts de marins du Lorraine. La plupart des ouvriers se dispersent mais deux d’entre eux sont arrêtés.

À midi, les ouvriers se dirigent vers les vestiaires et sortent de l’arsenal pour se diriger vers la Maison du peuple, suivis de près par les forces de l’ordre. Les grilles de l’arsenal sont fermées et des lances de pompiers sont placées derrière elles afin de prévenir tout retour offensif. Vers 14 heures environ 5 000 personnes sont réunies dans le bois de Boulogne ; derrière la Maison du peuple, divers orateurs prennent la parole et « excitent les grévistes » selon le Ouest Éclair de l’époque.

À l’intérieur de la Maison du peuple, devant une trentaine de délégués des divers syndicats du port, les secrétaires de la C.G.T. et C.G.T.U. décident enfin de l’unité d’action.

Le cortège se met en marche, certains ouvriers brandissent des étoffes rouges attachées au bout de perches, l’Internationale retentit place de la Liberté et un camion de police est accueilli à coups de pierres. Le cortège s’engage dans la rue Jean Jaurès et là encore un camion chargé de gendarmes trop téméraires reçoit une volée de bouteilles. Il remonte ensuite jusqu’à l’octroi, puis s’engage dans la rue Saint-Marc, puis Kérivin avant de descendre la rue Jules Guesde et aboutir place Sane, où Drapier prend à nouveau la parole. À ce moment, le cortège se scinde en plusieurs groupes, 500 personnes se dirigent vers la gare ferroviaire, dont ils obstruent la voie avec de longues planches, et ce qui leur tombe sous la main ; ils invitent les cheminots à les suivre et retardent ainsi d’une heure le départ du train Brest-Paris.

Ils retrouvent peu après le gros du cortège, descendant la rue Gambetta, et arrivent bientôt devant la sous-préfecture, alors qu’un hydravion de la marine survole la manifestation afin d’observer son évolution. Plusieurs vitrines sont brisées, un ouvrier arrache le drapeau tricolore et le remplace par un drapeau rouge. Un officier de marine ordonne à ses hommes de tirer, ces derniers refusent : furieux il prend l’arme d’un des marins et tire lui-même. Un jeune ouvrier est blessé et le sous-préfet Jacques Henry arrache lui-même le drapeau rouge. Le cortège reprend sa route, il descend la rue de Siam où tous les commerçants ont descendu leurs rideaux de fer afin de protéger leurs précieuses marchandises, ce qui n’empêchera pas quelques vitrines d’être brisées. Des huées saluent le passage devant la préfecture maritime. Les manifestants s’arrêtent à la place Wilson, divers orateurs montent sur le kiosque à musique. Berthelot fait part de ce dont la préfecture maritime l’a assuré : l’arsenal serait ré-ouvert le lendemain matin et les prisonniers libérés. Il appelle les ouvriers au calme et dénonce les agissement de quelques « éléments troubles » que Drapier (secrétaire du syndicat des instituteurs) qualifie de « brebis galeuses ».

À partir de ce moment les syndicats semblent vouloir contenir la colère des ouvriers afin que les événements ne débordent pas. Ils appellent les ouvriers à rentrer chez eux et à reprendre le travail alors qu’aucune avancée n’a été obtenue par rapport à la diminution de 10% de leurs salaires, les violences émanant d’ « éléments troubles » – des jets de pierres et quelques vitrines brisées – ne justifiant pas vraiment l’abandon d’une lutte aussi importante.

Le rassemblement se dissout tranquillement, excepté un petit groupe qui va manifester devant le local de l’association des Croix de Feu (ligue de droite d’anciens combattants). Sur leur chemin, les manifestants rencontrent le peloton de gardes mobiles que commandait le capitaine Boyer, responsable de la mort de Joseph Baraër : « Assassins ! Lâches ! Bandits ! ». Les insultes et les pierres fusent pendant quinze minutes, les mobiles finissent par sortir, chargent à quatre reprises les ouvriers puis reçoivent les renforts du 2d régiment d’infanterie coloniale. Les manifestants prennent la fuite en prenant le soin d’incendier une camionnette de la garde stationnée dans la rue.

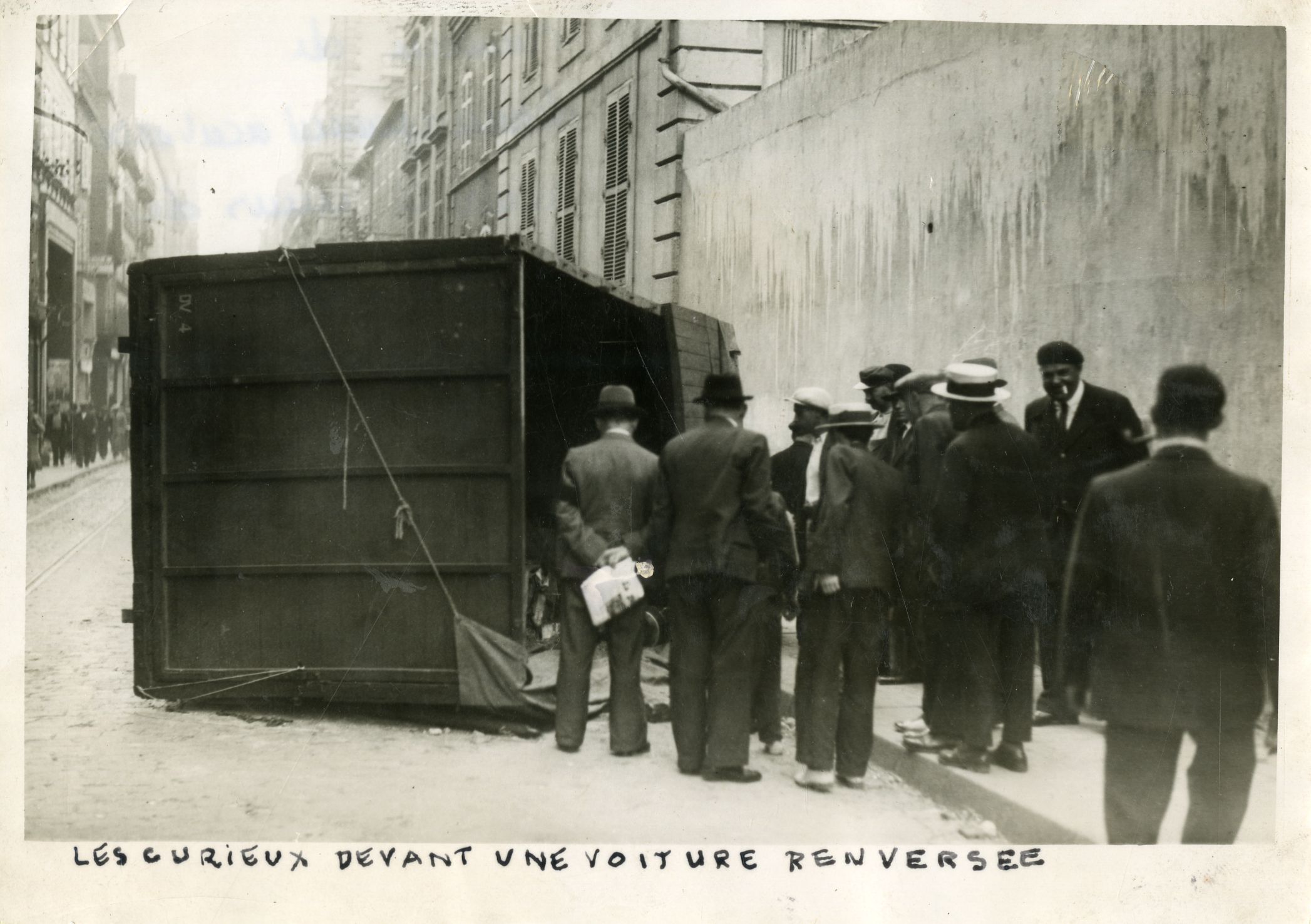

Au même moment, rue de Siam, environ 300 personnes attaquent la préfecture maritime, renversent un camion de déménagement rempli de meubles sur sa porte, tentent de défoncer le portail, jettent par-dessus le mur pavé, morceaux de fonte et de bois. La troupe charge et disperse les manifestants : certains ont l’oreille arrachée, d’autres le front sanglant et vont se faire soigner dans les pharmacies avoisinantes. Les échauffourées continuent au cours de la soirée : à 23h30 environ 400 personnes sont réunies place de la Liberté, des discours sont prononcés. À minuit la ville semble calme, mais pas pour longtemps…

Alors que dans les rues de Brest des ouvriers affrontent la police, une délégation des syndicats se rend à la préfecture maritime pour y conclure un accord : le lendemain les ouvriers reprendront calmement le travail si l’arsenal n’est plus occupé par les forces de l’ordre.

Malgré cet accord, en prévision de la journée du lendemain, le préfet du Finistère fait venir des renforts de toute la région. Alors que les autorités s’activent dans les casernes, il est difficile de savoir ce qui se passe dans les quartiers ouvriers et dans la tête des manifestants du 6 août.

Ce qui est certain, c’est que la mort d’un compagnon de travail et la perte de 10% de salaire n’encourage pas à reprendre le travail paisiblement, même sous la menace d’un millier de flics. C’est ce que nous apprendra la journée du 7 août.

Voir la carte de Brest en 1935

Source des photos et carte : Archives de la mairie de Brest

Sources d’information :

Archives Ouest Eclair 1935 (Disponible en ligne sur le site de la BNF)

J’ai essaye de comprendre – André Calvès (Mémoires)

Chroniques d’une section communiste de province – Eugène Kerbaul

Libertaires mes compagnons de Brest et d’ailleurs – Réné Lochu

Commentaires

Poster un commentaire